近日,上海科技大学物质科学与技术学院许超课题组在钠离子电池正极材料方向取得重要进展,研究成果在国际学术期刊《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)上在线发表。

钠离子电池(SIBs)因其成本效益和可持续性,正成为锂离子电池的有力替代品,但实现长期循环稳定性和高能量密度的挑战依然存在。在众多被探索的正极选项中,O3型层状过渡金属氧化物因其高初始钠含量和高理论容量而受到青睐。O3-Na[NixFeyMn1-x-y]O2(NFM)正极包含丰富的过渡金属,因其低成本的原材料而颇具商业吸引力。但这类材料对水分敏感,且循环寿命短,这两种失效模式都与它们的结构特性密切相关。

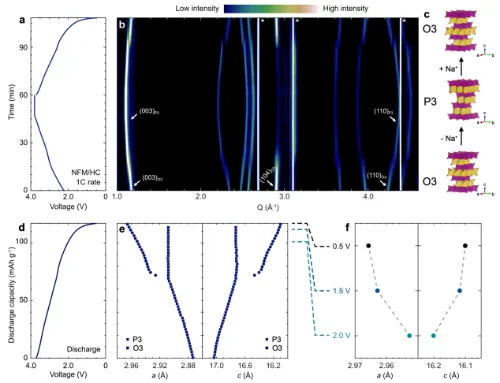

针对上述科学挑战,许超课题组深入探讨层状正极材料NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2(NFM)在低荷电态(SOC)下的相变。通过1C倍率下的原位同步辐射X射线衍射,发现低SOC下的O3-P3相变涉及层间滑移和显著的晶格失配,且随着放电深度(DOD)的增加,晶格失配加剧 (如图1所示)。这种相变导致严重的形态和界面退化,从而迅速降低性能,这一结论通过在不同DOD下循环电池得到了证实。

图1. NFM正极充放电时的结构变化。

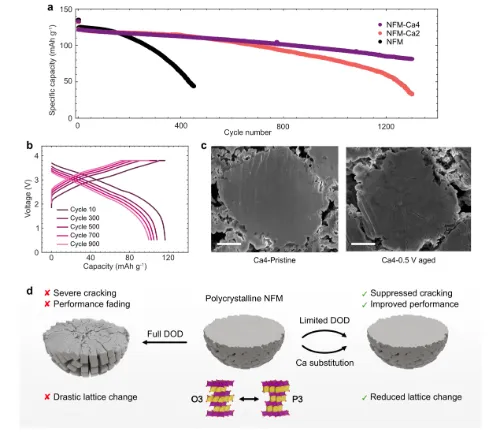

进一步结合理论计算和原位X射线衍射相分析,本研究揭示了用钙替代钠可以有效缓冲结构变化并最小化晶格失配。由此,循环稳定性显著提高,电池在全DOD下循环超过1300次后仍能保持80%的容量。这项工作揭示了低SOC相变的关键作用,并凸显了钙替代在显著提高钠离子电池稳定性和商业可行性方面的潜力。这一发现为钠离子电池的实际应用提供了重要的理论支持和实践指导,有望推动钠离子电池技术的进一步发展。

图2: Ca掺杂NFM正极改善电池性能及机理示意图。

欢迎扫码 关注我们